1-7 – выделенные группы детей; 8 – все дети, вошедшие в иследование.

Рис. 1. Динамика интегрального ЭЭГ-показателя

в группах при включении в терапию Элькара

Опубликовано в журнале:

Вестник педиатрической фармакологии

и нутрициологии №2, 2006

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

И.Л. Брин, М.Л. Дунайкин, О.Г. Шейнкман

СОДЕРЖАНИЕ

|

Введение |

Проведено сравнение клинико-функциональных показателей развития 170 детей разного возраста (от первых мес. жизни до 18 лет) с перинатальным неблагополучием в анамнезе и различными исходами поражения нервной системы при добавлении Элькара (20% раствор L-карнитина) к комплексной традиционной терапии. Препарат назначали в средних возрастных дозах с индивидуальной продолжительностью лечения (но не менее 1 мес), оценивали динамику клинических (неврологический статус, нейро- и патопсихологическое исследование) и электроэнцефалографических (ЭЭГ) данных через 1, 3 и 6 мес. с катамнезом наблюдения от 6 мес до 2 лет. Эффект препарата отмечен у всех пациентов, а в звене ведущего нарушения развития уже с 1-й нед. приема лекарства. Положительное действие проявлялось в разных сферах нервно-психического реагирования за счет улучшения нейродинамических процессов, их активации, переключаемости, регуляции, устойчивости к физическим, интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. По ЭЭГ-данным, уменьшились ирритативные процессы на корковом и стволовом уровнях, повысился порог судорожной готовности, улучшилась функциональная активность мозга и регуляторные процессы. Более выраженное положительное действие Элькара отмечено при продолжительном лечении, особенно в случаях повышенной истощаемости, психофизических перегрузок и при грубых органических поражениях нервной системы. Побочных и отрицательных реакций при применении препарата не наблюдалось. Рассмотрены саногенетические механизмы действия Элькара (метаболический и нейромодулирующий), обоснованы рекомендации по его назначению у детей с различными нарушениями нервно-психического развития. Ключевые слова: Элькар, левокарнитин, дети с последствиями перинатальных поражений нервной системы, детские церебральные параличи, диэнцефальная дисфункция, гипердинамический синдром, неврозоподобные, патохарактерологические и аутистические расстройства

Проблемы развития детей с перинатальными поражениями нервной системы чрезвычайно актуальны в связи с их распространенностью, риском неблагоприятных исходов (параличи, стойкие сенсорные дефекты, гидроцефалия, эпилепсии, умственная отсталость) и декомпенсаций резидуально-органического фона в последующие этапы жизни, в том числе у пациентов с минимальными мозговыми дисфункциями. Нашими многолетними исследованиями по проблемам нервно-психического развития детей разного возраста с перинатальной энцефалопатией в анамнезе при сопоставлении неврологических, нейропсихологических и электроэнцефалографических данных установлено нарушение работы энергетического структурно-функционального блока мозга у всех пациентов. Нарушение нейродинамических и регуляторных процессов устойчиво, не зависит от тяжести перинатального неблагополучия и возраста, проявляется функциональной несостоятельностью различных сфер нервно-психического реагирования (двигательной, эмоционально-мотивационной, вегетативной, познавательной) на отдаленных этапах онтогенеза, особенно при повышенных нагрузках и в периоды возрастных физиологических кризов [1-4]. Следовательно, повышение энергетического потенциала мозга является одной из задач патогенетической терапии нарушений развития у детей с последствиями перинатальных поражений нервной системы, в связи с чем применение метаболически активных энерготропных веществ вполне обосновано [4]. В частности, возможно использование препаратов карнитина, функции которого связаны с метаболизмом жиров, глюкозы, аминокислот и обра зованием АТФ. Недавно появился отечественный препарат Элькар – 20% раствор L-карнитина для приема внутрь (международное непатентованное название levocarnitine), выпускаемый компанией «ПИК-ФАРМА» (регистрационный номер – 000208/01 -2001) и содержащий L-карнитин, по химической структуре и биологической активности идентичный природному. Сообщается о его успешном использовании в перинатологии у недоношенных и детей, родившихся с малой массой тела, младенцев с гипоксически-ишемическими поражениями нервной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем, у детей с наследственными заболеваниями энергетического обмена, транспорта и окисления жирных кислот, при ацидемиях, моногенных заболеваниях соединительной ткани (синдромы Марфана и Элерса-Данлоса), синдроме Ретта, наследственных синдромах низкорослости, эпилепсиях, туберозном склерозе, в лечении детей с гиперактивным мочевым пузырем [5-15].

Целью нашего исследования явилось изучение эффектов Элькара в комплексной терапии нарушений нервно-психического развития на разных этапах онтогенеза у детей с последствиями перинатальных поражений нервной системы.

Сравнивались клинико-функциональные показатели развития 170 пациентов разного возраста (от первых месяцев жизни до 18 лет) с перинатальным неблагополучием в анамнезе и различными исходами поражения нервной системы при добавлении Элькара к комплексной традиционной терапии. Дозы препарата были индивидуальны, соотносились с возрастом и состоянием ребенка, его реакцией на лекарство. При назначении Элькара ориентировались на средние возрастные дозы: у детей до 1 года – до 225 мг/сут, от 1 года до 3 лет – до 300 мг/сут, от 3 до 7 лет – до 1000 мг/сут, у пациентов старшего возраста – до 2000 мг/сут. Препарат назначали с учетом физиологической суточной биоритмической активности в первой половине дня (как правило, до завтрака и перед обедом). Длительность курсов определялась состоянием пациентов в каждом случае индивидуально, но не менее 1 мес. В отдельных случаях Элькар назначался почти непрерывно в течение полугода с возобновлением приема после небольших перерывов (2-3 мес). Контрольные сроки обследований составляли 1, 3 и 6 мес с катамнезом наблюдения от 6 мес до 2 лет.

Распределение детей по группам проведено по ведущему синдрому в нарушении развития: двигательной недостаточности, вегетативно-диэнцефальной дисфункции, расстройств эмоционально-волевой сферы, адаптации и поведения. Отдельно выделена группа детей первого года жизни. Нозологические формы и патологические состояния в группах были представлены: 1) различными синдромами перинатальной энцефалопатии у детей первого года жизни; 2) детскими церебральными параличами (ДЦП) и другими органическими поражениями ЦНС вследствие нейроинфекций, травм и пороков развития; 3) диэнцефальной дисфункцией, в том числе синдромами вегетодистонии, нарушениями обмена веществ и полового развития; 4) неврозоподобными реакциями и состояниями; 5) гипердинамическим синдромом, в том числе с дефицитом внимания; 6) атипичным аутизмом и другими состояниями с аутистическими проявлениями; 7) патохарактерологическими реакциями и формированиями личности (табл. 1).

Основными методами исследования были клинический (невролого-психологический) и электроэнцефалографический (ЭЭГ). Клиническое обследование включало анализ анамнестических сведений, жалоб, динамики состояния на фоне лечения с оценкой неврологического статуса. По показаниям проводились дополнительные диагностические исследования (ультразвуковые, магнитно-резонансная томография головного мозга, электронейромиография, вызванные потенциалы разной модальности, аудиометрия, офтальмологическое и генетическое обследования, ЭКГ). Учитывались также результаты консультаций психиатра, эндокринолога, гинеколога, ортопеда и других специалистов.

В соответствии с возрастом детей использовались методики нейро- и патопсихологии О.В. Баженовой, Е.И. Морозовой, А.Р. Лурии, С.Я. Рубинштейн [16-19]. Определялась структура нарушения психического развития на основе качественно-количественной оценки эмоционально-мотивационных особенностей, устойчивости деятельности (общая нейродинамика), состояния высших регуляторных (планирование и контроль деятельности) и частных психических процессов (гнозис, зрительная и слухоречевая память, речь, праксис и т.п.). В дополнение к методике О.В.Баженовой нами введена интегральная оценка развития у детей первого года жизни (сумма баллов показателей отдельных сфер психического реагирования).

ЭЭГ-исследование проводилось на 16-канальном компьютерном энцефалографе «Dantec Сoncerto» с визуальным анализом данных естественного сна и бодрствования у детей раннего возраста, а у детей старше 3 лет – спокойного бодрствования и при функциональных нагрузках (закрывание – открывание глаз, фото- и фоностимуляция, гипервентиляция в соответствии со стандартными методическими требованиями к проведению проб). Для количественного анализа нами разработана 4-балльная оценка ЭЭГ-параметров (характеристик основного коркового ритма, его мощности, амплитуды и частоты, зональных различий, степени и локализации ирритативных процессов, наличия и выраженности патологических видов активности, характера реакций на функциональные нагрузки): 1 балл – грубые, 2 – выраженные, 3 – умеренные нарушения, 4 – соответствие норме по количественным и качественным характеристикам. Сумма баллов является интегральным количественным ЭЭГ-показателем.

Таблица 1. Распределение детей по группам, возрасту и полу

|

Нозологические формы и патологические состояния |

Количество детей в группе, соотношение мальчики: девочки |

Распределение детей в группе по возрасту |

|||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

до 12 мес |

1-3 года |

3-7 лет |

7-10 лет |

10-15 лет |

> 15 лет |

||

|

Перинатальное поражение нервной с-мы |

17 (8 : 9) |

17 |

|

|

|

|

|

|

ДЦП и другие органические поражения ЦНС вследствие нейроинфекций, травм и пороков развития |

47 (32 : 15) |

1 |

5 |

6 |

5 |

22 |

8 |

|

Диэнцефальная дисфункция, в т.ч. синдромы вегетодистонии, нарушений обмена веществ и полового развития |

36 (4 : 32) |

|

|

2 |

6 |

7 |

21 |

|

Неврозоподобные реакции и состояния |

37 (21 : 16) |

|

4 |

12 |

8 |

10 |

3 |

|

Гипердинамический синдром, в том числе с дефицитом внимания |

7 (5 : 2) |

|

2 |

|

2 |

3 |

|

|

Атипичный аутизм и другие состояния с аутистическими проявлениями |

17 (11 : 6) |

|

|

11 |

2 |

4 |

|

|

Патохарактерологические реакции |

9 (6 : 3) |

|

2 |

3 |

2 |

1 |

1 |

|

Итого: |

170 (87 : 83) |

18 |

13 |

34 |

25 |

47 |

33 |

Действие Элькара оценивали при динамических клинико-энцефалографических обследованиях. Статистическая обработка данных проведена с использованием пакета программ SPSS v 10.0.05 для Windows. Исследование проходило в отделении восстановительного лечения детей с церебральными параличами Научного центра здоровья детей РАМН на базе 18-й детской психоневрологической больницы, Центра психолого-медико-социального сопровождения «Раменки» г. Москвы, благотворительного общества помощи аутичным детям «Добро».

1 группа – дети первого года жизни с перинатальным поражением нервной системы.

В случае негрубых нарушений пациенты этой группы получали Элькар без других препаратов, что позволяет оценить эффект монотерапии. Действие Карниэля проявлялось в течение первых нескольких дней приема положительными изменениями в общем состоянии ребенка: снижением возбудимости с нормализацией вегетативных функций – сна (засыпания, его глубины и продолжительности), терморегуляции, пищеварения (уменьшение срыгиваний и явлений метеоризма) с постепенным улучшением весо-ростовых показателей, причем как у младенцев с дефицитом, так и с избытком массы тела. Последние становились более активными, подвижными, у них уменьшались явления паратрофии. Во всех случаях были обнаружены отчетливые изменения в двигательно-рефлекторной сфере: уменьшались дистонические явления, в том числе снижался мышечный гипертонус (в публикациях об опыте использования препаратов карнитина сообщается только об их эффективности при мышечной гипотонии), улучшались показатели моторного развития даже детей с тяжелой патологией. Заметное улучшение состояния и ЭЭГ данных демонстрировали пациенты с судорожными проявлениями, что позволило снизить дозы антиконвульсантов, а в ряде случаев отменить их полностью.

Динамика показателей развития сфер психического реагирования у детей первой группы отражена в табл. 2. Положительные изменения произошли во всех сферах, что подтверждает высокодостоверное различие интегральной оценки развития и уменьшение степени тяжести расстройств (практически исчезли тяжелые и умеренные, а состояние детей с исходно легкими нарушениями нормализовалось). Наиболее статистически значимые изменения индексов развития отмечены в двигательной и голосовой сферах, а также во взаимодействии со взрослым.

При анализе индивидуальных показателей выявлено, что на фоне Элькара в первую очередь улучшается состояние наиболее слабого звена реагирования. Так, ребенок 4,5 мес с выраженным дефицитом развития эмоциональной сферы, умеренным нарушением коммуникативной и двигательной сфер, избытком массы, получавший обычное лечение (ЛФК, массаж, глицин, ангиотропные препараты), при включении в терапию Элькара через 1,5 мес демонстрировал нормализацию эмоционального реагирования (изменение оценки этой сферы на 4,9 балла) и способов взаимодействия со взрослым (прибавил 3,1 балла), улучшение двигательных возможностей (индекс возрос на 1,4 балла) и оптимизацию весо-ростовых показателей. При этом, первые проявления действия лекарства отмечены через несколько дней именно в характере эмоционального реагирования.

Положительные изменения ЭЭГ-данных произошли как в состоянии бодрствования, так и сна (табл. 3). У большинства детей в бодрствующем состоянии отмечалась нормализация (созревание) коркового электрогенеза. В состоянии сна наблюдалось снижение раздражения стволовых и подкорковых структур, сглаживание патологических нейродинамических асимметрий. В целом, ЭЭГ-изменения свидетельствовали об оптимизации функционального состояния мозга.

Пациенты, продолжительно получавшие препарат, демонстрировали к завершению периода младенчества лучшие показатели развития (клинические и по ЭЭГ данным). Наблюдение за этой группой показало целесообразность длительного, на протяжении всего первого года жизни, приема Элькара у детей с перинатальной энцефалопатией, причем после достижения клинического эффекта дозы препарата могут быть снижены на 30-50%.

2 группа - дети с органическими поражениями нервной системы.

Положительное действие Элькара у детей этой группы также проявлялось в разных сферах и отмечалось с первой недели приема препарата. У больных с церебральным параличом повысилась толерантность к физическим нагрузкам с увеличением темповых и силовых характеристик движения, что облегчало ходьбу, пользование транспортом, удлиняло период двигательной активности. При продолжительном приеме Элькара устойчивость положительных изменений была выше, улучшались статические и динамические характеристики позы и ходьбы, координация движений, в том числе в речевой мускулатуре.

Положительные изменения отмечены и в нейросенсорных процессах. Так, улучшились исходно крайне низкая острота зрения у ребенка с атрофией дисков зрительных нервов (подтверждено при исследовании зрительных вызванных потенциалов) и слух у девочки с нейросенсорной тугоухостью (по данным аудіометрии, изменение снижения слуха с IV до II степени).

Действие Элькара на вегетативную регуляцию у больных с ДЦП проявилось улучшением показателей электрокардиограммы, трофического состояния кожи и репаративных процессов. Так, по ЭКГ-данным, на фоне приема Элькара в течение 1 мес улучшались процессы реполяризации в миокарде, уменьшалась выраженность внутрижелудочковой блокады и аритмий. У 10 больных, получавших Элькар в пред- и послеоперационном периоде ортопедо-хирургического лечения, отмечено заметное улучшение трофики кожи и более благоприятное течение послеоперационного периода с уменьшением необходимости использования анальгетиков; облегчалась работа кишечника во время вынужденной иммобилизации и пребывания в гипсовых повязках; благополучно протекали раневые послеоперационные процессы. Отмечены позитивные изменения по данным функциональных исследований (ЭЭГ, ЭКГ).

Положительные изменения в психическом развитии на фоне Элькара у этой группы детей были связаны с повышением устойчивости к нагрузкам. Снижение истощаемости способствовало увеличению интенсивности, осознанности и целенаправленности деятельности, облегчилась автоматизация навыков, уменьшилась патологическая эмоциональная сензитивность, улучшились самостоятельность и школьная успеваемость.

Улучшение ЭЭГ-картины на фоне Элькара у детей этой группы (табл. 3 и рис. 1) происходило за счет нормализации коркового электрогенеза (повышения амплитуды, улучшения зональных различий, увеличения индекса мощности биопотенциалов, сглаживания патологических и нейродинамических асимметрий), уменьшения ирритативных процессов подкоркового и стволового уровня. Особенно ярко это проявилось в реакции на гипервентиляцию значительным повышением порога судорожной готовности и редукцией эпилептических проявлений (вплоть до их исчезновения). Это позволило снизить дозы противосудорожных препаратов у детей с симптоматической эпилепсией, даже при грубых повреждениях мозга, в том числе c наличием ликвородинамического шунта и мальформаций (кисты).

3 группа – дети с диэнцефальной дисфункцией.

Диэнцефальные нарушения разной степени выраженности и в разных клинических вариантах имеют место практически у всех детей с последствиями перинатальных повреждений нервной системы, от первых месяцев жизни до завершения подросткового возраста. В нашем исследовании в этой группе большинство пациентов составили девушки-подростки с нарушением формирования менструального цикла и другими проявлениями гипоталамического синдрома пубертатного периода. Подход к терапии этих расстройств с позиций улучшения энергетических и нейродинамических процессов мозга оказался весьма успешным: у 90% пациенток удалось оптимизировать менструальную функцию без гормональных препаратов, а использование Элькара в комплексной терапии ускорило положительные изменения [3]. Улучшение отмечено и в регуляции сосудистого тонуса (в том числе при синдроме Рейно), существенно уменьшились явления метеопатии, головные боли напряжения и мигренозные приступы, нормализовался сон. В психическом реагировании отмечено повышение эмоциональной устойчивости (снизилась частота и интенсивность аффективных реакций, улучшился контроль за ними).

1-7 – выделенные группы детей; 8 – все дети, вошедшие в иследование.

Рис. 1. Динамика интегрального ЭЭГ-показателя

в группах при включении в терапию Элькара

В литературе по применению препаратов карнитина в детском возрасте чаще сообщается об их эффективности при дефиците массы тела [5, 6, 9]. Показано, что у детей с ожирением также имеет место нарушение энергетического обмена [20]. Это дает основание для назначения энерготропных препаратов при хронических расстройствах питания. В наших исследованиях у пациентов с различными заболеваниями нервной системы и избыточной массой тела мы наблюдали отчетливый эффект Элькара по стабилизации и нормализации веса во всех возрастных группах, от младенцев до подростков с цереброэндокринным синдромом.

ЭЭГ-картина у больных этой группы (табл. 3, рис. 1) до лечения характеризовалась выраженными регуляторными нарушениями за счет снижения или усиления активирующих влияний ретикулярной формации и нарушений функционирования лимбико-ретикулярного комплекса, причем порог судорожной готовности был снижен у 85% пациентов. На фоне лечения Элькаром корковая деятельность улучшилась за счет нормализации регуляторных процессов и реакции активации. Раздражение диэнцефальных структур в фоновой ЭЭГ уменьшилось у подавляющего числа больных, а у 1/5 из них произошла нормализация. При гипервентиляции положительные изменения отмечены у всех больных: почти у 1/2 произошла нормализация показателей, у остальных уменьшилось раздражение мезодиэнцефальных структур, повысился порог судорожной готовности. Динамические исследования при длительном приеме Элькара показали дальнейшее улучшение ЭЭГ-параметров, возрастание устойчивости мозга к функциональным нагрузкам.

4-7 группы – дети с проблемами социальной адаптации вследствие расстройств эмоционально-волевой сферы, регуляции и поведения.

В лечении пациентов этих групп психотропные препараты (нейролептики, антидепрессанты, анксиолитики, нормотимики, снотворные средства – производные бензодиазепина, барбитуровой кислоты и пр.) мы не применяли и проводили комплексную патогенетическую терапию в соответствии с принципами, изложенными нами ранее [4]. На фоне лечения, включающего Элькар , позитивные изменения проявились в первую очередь в звене ведущего нарушения развития: уменьшились неврозоподобные, тревожно-фобические и обсессивно-компульсивные расстройства, депрессивные проявления, психомоторная расторможенность, стереотипии и аффективные всплески. Все это способствовало улучшению качества деятельности, расширению и углублению контактов, более успешной социальной и школьной адаптации детей.

Особенности мозговых дисфункций в этих группах и их динамика на фоне лечения отражены в табл. 3, рис. 1. Так, ЭЭГ детей 4 группы (с неврозоподобными расстройствами) до лечения характеризовалась изменением коркового электрогенеза (снижение амплитудных показателей при близкой к нормальным значениям частоте биоэлектрической активности) и выраженным раздражением базально-диэнцефальных отделов мозга. Регуляторные нарушения были умеренными и проявлялись неустойчивостью функциональной активности, снижением реакции активации и нейродинамическими асимметриями (грубыми более, чем у 1/2 детей, у остальных – умеренными). У 1/10 наблюдавшихся регистрировались типичные эпи-комплексы, у остальных пациентов – снижение порога судорожной готовности разной степени выраженности при гипервентиляции. На фоне лечения положительные изменения произошли у всех детей: нормализовался корковый электрогенез (за счет возрастания амплитуды биопотенциалов и индекса мощности), оптимизировались зональные различия, реакция активации и функциональная активность мозга, исчезли регуляторные нарушения. В фоновом состоянии эпиактивность не регистрировалась, значительно повысился порог судорожной готовности при гипервентиляции (более, чем у /4 пациентов до нормы). Однако, раздражение базально-диэнцефальных отделов мозга сохранялось, улучшение этого показателя отмечено только у 1/5 больных.

ЭЭГ детей с гипердинамическим синдромом (5 группа) отличала значительная задержка формирования коркового электрогенеза при доминировании структур стволового уровня, снижение функциональной активности мозга (более характерное для левого полушария) и регуляторные нарушения (сглаженность реакции активации). В фоновой ЭЭГ определялось умеренное раздражение стволовых структур и грубая ирритация подкорковых образований. При гипервентиляции у всех детей регистрировалось снижение порога судорожной готовности. На фоне терапии отмечена отчетливая положительная динамика: появился основной корковый ритм, соответствующий возрастной норме (повысилась его амплитуда и индекс мощности, нормализовалась реакция активации), стали четкими зональные различия, уменьшилась выраженность патологических асимметрий. Ирритативные процессы полностью исчезли на стволовом уровне и существенно уменьшились на подкорковом. У всех детей значительно повысился порог судорожной готовности (у 3/4 из них – до нормы). Регуляторные нарушения редуцировались у большинства (3/4) пациентов.

У детей с аутистическими проявлениями (6 группа) проведение ЭЭГ-исследования было затруднено из-за специфики их реагирования на процедуру, в ряде случаев обследование удавалось только после определенного периода лечения. У всех пациентов показатели основного коркового ритма были близки к нормативным, почти у половины детей отмечено его ускоренное созревание (сверхорганизованная ЭЭГ). До лечения в этой группе выявлялись неустойчивость функциональной активности мозга, сглаженность зональных различий, экзальтация биоэлектрической активности, патологические асимметрии (почти в половине случаев грубые) и нейродинамические нарушения (в виде регионарных асинхроний). Регуляторные нарушения были в основном умеренными, реакция активации снижена; ирритативные процессы были более выражены на диэнцефально-подкорковом уровне, менее – на стволовом. Эпилептическая активность не отмечалась, но у 4/5 пациентов при гипервентиляции регистрировалось резкое снижение порога судорожной готовности. На фоне лечения ЭЭГ-динамика была незначительной, вероятно, за счет разнонаправленных изменений по исследованным показателям. В частности, произошло некоторое усиление ирритации стволовых отделов мозга и повышение порога судорожной готовности.

ЭЭГ картина у детей с патохарактерологическими реакциями (7 группа) до лечения отличалась задержкой и нарушением коркового электрогенеза (снижение амплитуды и мощности), инверсией и сглаженностью зональных различий, неустойчивостью и снижением функциональной активности мозга. У всех детей обнаружена нейродинамическая асимметрия, у 3/4 из них – снижение реакции активации. Выраженные регуляторные нарушения отмечены у 1/4 части детей, у остальных они были умеренными и легкими. Ирритация стволовых структур была умеренной, а диэнцефально-базальных – выраженной (в половине случаев грубой). В фоновой ЭЭГ у половины детей выявлены эпиподобные и эпилептические комплексы, а резкое снижение порога судорожной готовности при гипервентиляции обнаружено у 3/4 больных. На фоне лечения положительные изменения в созревании корковой ритмики отмечены у 3/4 детей (в том числе у половины достигнуто соответствие возрастной норме). У всех пациентов улучшились зональные различия, реакция активации, регуляция, сгладились нейродинамические асимметрии. Ирритативные процессы на стволовом уровне уменьшились (в половине случаев исчезли), но сохранялись на диэнцефально-подкорковом (хотя и стали менее грубыми). В фоновой ЭЭГ исчезли эпиподобные знаки, значительно повысился и нормализовался порог судорожной готовности, сохраняясь сниженным у 1/4 пациентов с выраженной резидуально-органической почвой и симптоматической эпилепсией.

Таким образом, клинические эффекты Элькара отмечены у детей с различными патологическими состояниями нервной системы, проявились в сенсорной, двигательной, вегетативной сферах и психическом реагировании. Позитивные изменения в нейрофизиологических данных произошли за счет улучшения коркового электрогенеза, функциональной активности мозга и ее регуляции, уменьшения выраженности ирритативных изменений в работе стволовых и подкорково-диэнцефальных структур, повышения порога судорожной готовности и редуцирования эпифеноменов. Степень выраженности и характер положительных ЭЭГ изменений в группах различались: яркие изменения произошли у младенцев, детей с органическим поражением нервной системы, гипердинамическим синдромом, патохарактерологическими реакциями. Умеренное улучшение, но равномерное по всем ЭЭГ-показателям, отмечено при диэнцефальной дисфункции. Менее выраженные положительные сдвиги имели место в группах детей с неврозоподобной и аутистической симптоматикой.

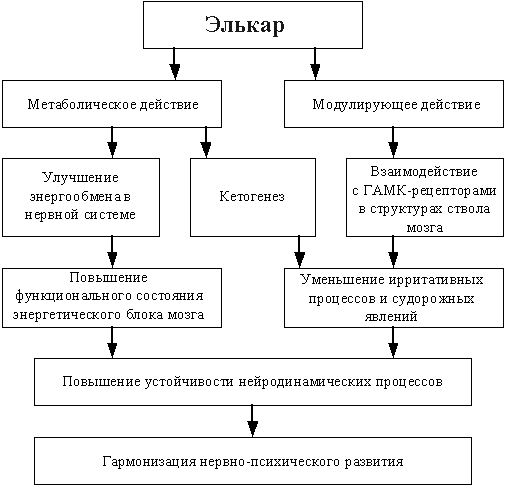

Клинико-энцефалографические сопоставления показывают, что на фоне приема Элькара улучшаются нейродинамические процессы, их активация, переключаемость и регуляция. Эффективность небольших доз и быстрая позитивная реакция на терапию ведущего звена патологического синдрома позволяют предполагать нейромодулирующее действие препарата. Структурное сходство L-карнитина с і-аминомасляной кислотой, возможно, обеспечивает взаимодействие препарата с ГАМК-ергическими рецепторами ствола мозга, что усиливает тормозные процессы и снижает степень ирритативных и судорожных проявлений. В редукции последних также может иметь значение участие карнитина в кетогенезе, а его метаболическое действие улучшает энергетический потенциал мозга в целом. Все это повышает устойчивость нейродинамических процессов и ведет к гармонизации нервно-психического развития (рис. 2).

Рис. 2. Саногенетический механизм действия Элькара.

Предложенный саногенетический механизм действия Элькара объясняет индивидуальный характер его эффектов, необходимость подбора доз, продолжительности лечения и частоты повторных курсов, учета применяемых лекарственных средств (в частности, карнитиновая недостаточность может развиваться из-за связывания карнитина метаболитами антиконвульсантов, что наиболее характерно для производных вальпроевой кислоты) и потребностей организма в конкретный период жизни (нагрузки, заболевания, возрастные кризы и т.п.). Иными словами, в каждом случае терапевтическая тактика может опираться в большей степени на метаболически-заместительное или нейромодулирующее действие препарата. Так, даже при использовании средне-возрастных доз возможны реакции избыточной активации (у детей первого года жизни с повышенной возбудимостью, при гиперактивности, в периоды декомпенсаций, в том числе на фоне заболеваний). При тяжелых двигательных нарушениях и выраженной истощаемости, перед оперативными вмешательствами и в восстановительном периоде после них, при занятиях спортом требуются высокие дозы препарата. В наших исследованиях побочное и токсическое действие Элькара не обнаружено.

Таблица 2. Индексы развития и выраженность нарушений психического реагирования у младенцев до (а) и на фоне применения (б) Элькара

|

Двигательная сфера |

Сенсорная сфера |

Эмоциональная сфера |

Голосовая сфера |

Действия с предметами |

Взаимодействие со взрослым |

Интегральная |

|||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

a |

b |

a |

b |

a |

b |

a |

a |

b |

a |

b |

a |

b |

a |

|

|

|

Индекс развития сферы (в баллах), |

6,63 ± 1,26 |

8,67 ± 1,34** |

8,66 ± 1,34 |

9,63 ± 0,52* |

7,2 ± 1,81 |

8,25 ± 0,97 |

7,84 ± 2,3* |

9,33 ± 1,1 |

8,34 ± 1,81 |

9,38 ± 0,62* |

7,19 ± 2,02 |

8,66 ± 0,96* |

45,86 ± 6,97 |

53,92 ± 3,83** |

|

|

Степень нарушений (% детей в группе) |

|||||||||||||||

|

Норма |

- |

70 |

47 |

82 |

29 |

82 |

47 |

82 |

47 |

71 |

29 |

59 |

- |

82 |

|

|

Легкая |

47 |

18 |

12 |

18 |

53 |

18 |

53 |

18 |

12 |

29 |

29 |

41 |

59 |

18 |

|

|

Средняя |

41 |

12 |

41 |

- |

18 |

- |

- |

- |

41 |

- |

41 |

- |

41 |

- |

|

|

Тяжелая |

12 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

|

*р < 0,05, **р<0,01. |

|||||||||||||||

Таблица 3. ЭЭГ показатели в группах до (а)

и на фоне применения (б) Элькара

|

ЭЭГ-критерий |

1 группа |

2 группа |

3 группа |

4 группа |

5 группа |

6 группа |

7 группа |

|||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

a |

b |

a |

b |

a |

b |

a |

a |

b |

a |

b |

a |

b |

a |

|

|

Корковый электрогенез: |

||||||||||||||

|

Норма |

- |

100% |

11% |

89% |

14% |

72% |

45% |

54% |

- |

75% |

100% |

100% |

- |

50% |

|

Нарушение |

- |

- |

78% |

11% |

50% |

21% |

45% |

36% |

25% |

- |

(у 40% ускорен) |

- |

- |

25% |

|

Задержка формирования |

100% |

- |

11% |

- |

36% |

7% |

10% |

10% |

75% |

25% |

- |

- |

100% |

25% |

|

Функциональная активность мозга: |

||||||||||||||

|

Нормальная |

- |

100% |

- |

33% |

7% |

44% |

10% |

26% |

- |

25% |

- |

- |

- |

|

|

Неустойчивая |

- |

- |

89% |

67% |

43% |

35% |

80% |

64% |

50% |

25% |

80% |

100% |

50% |

|

|

Сниженная |

100% |

- |

11% |

- |

50% |

21% |

100% |

100% |

50% |

50% |

20% |

- |

50% |

|

|

Регуляторные нарушения: |

||||||||||||||

|

Отсутствуют |

33% |

78% |

29% |

58% |

44% |

36% |

50% |

75% |

- |

- |

25% |

50% |

||

|

Умеренные |

34% |

11% |

21% |

7% |

36% |

64% |

50% |

25% |

80% |

80% |

50% |

50% |

||

|

Выраженные |

33% |

11% |

50% |

35% |

20% |

- |

- |

- |

20% |

20% |

25% |

- |

||

|

Дисфункция диэнцефально-подкорковых структур: |

||||||||||||||

|

Отсутствует |

20% |

40% |

23% |

34% |

- |

20% |

- |

20% |

- |

25% |

- |

20% |

- |

25% |

|

Умеренная |

40% |

40% |

40% |

40% |

79% |

64% |

90% |

80% |

75% |

50% |

40% |

40% |

50% |

25% |

|

Выраженная |

40% |

20% |

33% |

22% |

21% |

14% |

10% |

- |

25% |

25% |

60% |

40% |

50% |

50% |

|

Раздражение стволовых отделов: |

||||||||||||||

|

Отсутствует |

- |

5% |

11% |

11% |

29% |

57% |

45% |

55% |

- |

- |

40% |

20% |

- |

50% |

|

Умеренное |

33% |

50% |

11% |

56% |

64% |

43% |

55% |

45% |

25% |

75% |

20% |

40% |

100% |

50% |

|

Выраженное |

67% |

45% |

78% |

33% |

7% |

- |

- |

- |

75% |

25% |

40% |

40% |

- |

- |

|

Эпи-активность: |

||||||||||||||

|

В фоновой записи |

15% |

- |

33% |

- |

7% |

7% |

10% |

- |

- |

- |

- |

- |

50% |

- |

|

Порог судорожной готовности |

||||||||||||||

|

Норма |

17% |

66% |

33% |

45% |

75% |

43% |

10% |

27% |

- |

75% |

20% |

20% |

25% |

25% |

|

Умеренно снижен |

50% |

17% |

22% |

22% |

35% |

43% |

35% |

63% |

25% |

- |

20% |

- |

50% |

|

|

Резко снижен |

33% |

17% |

45% |

33% |

50% |

14% |

55% |

10% |

100% |

- |

80% |

60% |

75% |

25% |